С добрым утром ! - (фрагмент), (вед.: Г.Новожилова, Вс.Ларионов), (Зап.: декабрь 1978г.)

Фрагмент развлекательной передачи Всесоюзного радио СССР - «С добрым утром !». Программа выходила в эфир в течение 35-ти лет. Входила в состав отдела сатиры и юмора Всесоюзного радио. Была закрыта в 1995 году, в связи с ликвидацией телерадиокомпании «Останкино». Впервые вышла в эфир 22 мая 1960 года. Выходила в эфир по воскресеньям в 9:15 утра (время московское). Ведущими передачи в разные годы были - Надежда Румянцева, Вера Орлова, Галина Новожилова, Тамара Кузина, Людмила Гнилова.

___________________

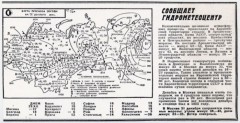

Конец декабря 1978 года стал для миллионов людей не просто неожиданно холодным - он стал по-настоящему пугающим. Зима, к которой все привыкли, вдруг превратилась в суровую стихию. На улицах - леденящий ветер, в окнах - толстый слой инея, в домах - промерзшие батареи. В некоторых местах температура падала ниже -50 °C. Люди вспоминают: на улице нельзя было вдохнуть полной грудью - мороз обжигал лёгкие, ресницы моментально склеивались, а волосы на шапке покрывались коркой инея. В такие дни никто уже не думал о новогодних ёлках, подарках и шампанском. Главное было - согреться, выжить, дождаться оттепели. Позже метеорологи скажут: случилось редчайшее явление - мощный арктический антициклон, сформировавшийся над Карским морем, погнал ультрахолодный воздух прямо на юг. Этот поток, который специалисты назвали «ультраполярным вторжением», обрушился на европейскую часть СССР, укрыв её ледяным куполом. Таких морозов, по их словам, не бывает чаще одного раза в 50-70 лет. Поэт Эдуард Асадов сравнивал декабрь 1978 года с самыми страшными зимами начала 40-х, когда страна уже переживала подобный холод на фоне войны. Но и те морозы, как признавали старожилы, были не столь коварными. Мороз конца 78-го оказался беспощадным. Зиму 1978/1979 недаром называют одной из самых холодных за весь советский период. Рекордные морозы ударили сразу в нескольких регионах Советского Союза. К 30-31 декабря 1978 года температурные минимумы фиксировались от Русского Севера до Поволжья. В Архангельске столбик термометра опустился до - 43,2 °C, а в глубине Архангельской области местами было ещё холоднее. На севере Коми АССР морозы достигали -50…-51 °C. В Ленинграде 30 декабря 1978 года зарегистрировали -34,7 °C - столь низкой температуры в декабре не бывало со времен основания регулярных наблюдений (это рекорд с 1722 года). В Москве к утру 30 декабря похолодало до -37,2 °C (местами по Подмосковью до -42…-45 °C). Жители Урала и Татарии услышали по радио, что у них за окном около -48 °C. А самая лютая стужа накрыла приполярные области: в деревне Усть-Щугер на северо-востоке Коми была зафиксирована невероятная температура -58,1 °C. Хронология событий развивалась стремительно. Еще в середине декабря 1978-го ударили первые морозы, но вполне обыкновенные. К 28 декабря, с приходом арктического антициклона, началось резкое падение температур. К счастью, похолодание оказалось относительно кратким. Уже 1 января 1979 года жители столиц заметили смягчение морозца - дневная температура начала повышаться. Тем не менее, короткий десятидневный «ледниковый период» успел натворить немало бед, о которых страна узнавала уже после праздников. Столь экстремальное похолодание тяжело ударило по городской инфраструктуре и привычному укладу жизни. Первыми не выдержали коммунальные сети. В попытках спасти положение коммунальные службы пытались повысить температуру теплоносителя в батареях, но это лишь усугубило ситуацию - ледяная вода и раскаленные трубы оказались плохим сочетанием. Во многих городах просто лопнули трубы центрального отопления, не выдержав перепада температур. В квартирах замерзшей воды не было ни тепла, ни горячей воды. В Москве и других крупных городах сразу несколько жилых кварталов остались без отопления; в отдельных районах столицы власти приняли решение эвакуировать жителей из промерзших многоэтажек. Например, в Ульяновске в новогоднюю ночь произошел настоящий коллапс отопления - батареи массово треснули, и целая улица превратилась в сплошной каток из вытекшего и тут же замерзшего кипятка. Работа транспорта также нарушилась. Мороз поставил на паузу обычную жизнь: из-за обледенения и отказа техники останавливались трамваи и поезда. На улицах многих городов можно было увидеть замерзшие троллейбусы. В некоторых местах от холода ломались рельсы и рвались провода - так, пассажиры поезда Москва–Ульяновск в ту ночь добрались до пункта назначения с задержкой почти в сутки, пережив по пути разрыв железнодорожных рельсов и обрывы линий электропередачи. Автобусы и машины тоже страдали: на сильном морозе отказывали тормоза, замерзало топливо. Милиционерам даже приходилось патрулировать улицы и подвозить замерзающих прохожих - очевидцы вспоминали, что сотрудники ГАИ останавливались у автобусных остановок и подбирали людей в попутные машины, чтобы никто долго не стоял на ледяном ветру. Быт и повседневные привычки в этих условиях резко изменились. По телевизору дикторы просили родителей не выпускать детей на улицу без надобности, а по радио звучали призывы не злоупотреблять алкоголем в новогоднюю ночь. Однако праздничные выходные никто официально не отменял - большинство людей продолжали ходить на работу и учёбу, хотя в некоторых регионах отменяли занятия в школах и сокращали рабочий день. На улицу люди выходили только закутавшись до глаз. «Пока дойдёшь до остановки - всё в инее: и ресницы, и брови, и шапка», - шутили потом москвичи. В квартирах температура порой опускалась до едва положительных значений. Жильцы надевали на себя по несколько слоёв одежды и даже дома сидели в валенках и шубах. Для сохранения тепла окна и двери занавешивали коврами и одеялами. Тем не менее жить приходилось при морозе и внутри домов - по воспоминаниям писателя Владимира Крупина, в те дни «трубы и батареи даже не теплятся, сидим в валенках и шубах», а изморозь покрывала стены изнутри. Люди были изобретательны: включали газовые плиты и духовки, грелись у электрических каминов - несмотря на угрозу отравления угарным газом и перегрузки электросетей. В итоге некоторые квартиры действительно заискрили проводкой, а кто-то от удушья газом пополнил печальную статистику жертв той зимы (официально такие случаи не афишировались, но очевидцы вспоминали и подобные трагедии). Холод затронул даже праздничные атрибуты и торговлю. Многие советские семьи в новогоднюю ночь вынуждены были чокаться не охлажденным, а буквально ледяным шампанским. На опустевших прилавках магазинов не хватало привычных напитков: бутылки с лимонадом, ситро и шампанским, хранившиеся на складах, одна за другой лопались от перемерзания. В некоторых булочных в первые дни января не оказалось хлеба – сбои транспорта и холода сорвали поставки муки и выпечку. «Морозы, каких, говорят, в Москве под Новый год ещё не бывало, – все жалуются, что мёрзнут; у кого-то пропал свет, у кого-то лопнули трубы», – записал в дневнике 31 декабря писатель Марк Харитонов. Аномальный мороз конца 1978 года не обошёлся без человеческих жертв, но одновременно эти события породили немало примеров настоящего героизма. Самой громкой стала история группы школьников из Павлодара (Казахская ССР), отправившихся в те дни в лыжный поход по Поволжью. Двадцать юных туристов (учащиеся 7-10-х классов) под руководством учительницы физкультуры Алевтины Кольцовой прибыли в Тетюшский район Татарии 29 декабря 1978 года. Целью ребят было пройти на лыжах около 120 километров вниз по замёрзшей Волге - «по ленинским местам» от города Тетюши до Казани. Первый день похода не предвещал беды: стояла обычная зимняя погода, группа переночевала в школе города Тетюши, полная энтузиазма отправиться в путь с утра. Но 30 декабря ударил тот самый морозный удар: после полудня резко похолодало, поднялся сильный ветер, и дети в открытой волжской степи быстро начали замерзать. Поняв смертельную опасность, руководительница решила отправить за помощью самых крепких. Два подростка отправились обратно в Тетюши, обещав привести подмогу. Спасение, к счастью, не заставило себя ждать. Утром 30 декабря местный тракторист, спустившись к берегу Волги за дровами, заметил двух окоченевших мальчишек и узнал от них о замерзающем отряде детей на реке. Тракторист немедленно сообщил в районный отдел милиции. На поиски школьников выехали участковый инспектор Александр Шлячков и его напарник Евгений Торгашов – на служебном снегоходе «Буран», захватив с собой запас тёплой одежды. Когда милиционеры выехали на бескрайнее белое пространство Волги, было уже под вечер, мороз крепчал к -40 °C, и едва виднелись силуэты людей. Шлячков позже вспоминал, как один из найденных мальчиков, оцепенев от холода, лишь смог прошептать: «Дяденька, спасите...» - пальцы ребенка уже не сгибались, чтобы надеть варежки. По льду были разбросаны остальные участники группы - кто лежал без сил прямо на снегу, кто пытался идти дальше. Милиционеры действовали решительно. Решив, что на крутой высокий берег сейчас не выбраться, они переправили ребят в небольшой овраг у берега, где не было пронизывающего ветра. Там на снегу быстро собрали хворост и разожгли большой костёр, вокруг которого постепенно согревали и собирали всех обессиленных детей. На помощь вскоре прибыли и другие местные - руководители района, фельдшер с медикаментами, жители ближайшего села. Детей напоили горячим чаем, укутали в спасённые спальники и одеяла. Один за другим всех пострадавших перенесли к технике, сумев спустить в овраг даже тракторы. Казалось, трагедии удалось избежать... Но, к сожалению, спасти удалось не всех. Последними с ледяной реки вынесли учительницу Кольцову и 13-летнюю девочку Марину Благодатскую - самую младшую участницу похода. Ребята позже рассказывали, что эта девочка до последнего поддерживала остальных, отдала товарищу свою тёплую куртку, когда у того промокли ноги. Увы, организм подростка не выдержал: Марина Благодатская скончалась от переохлаждения, не дождавшись эвакуации в больницу. Её гибель потрясла всех участников тех событий. Позже Марину посмертно представили к ряду государственных наград за мужество, а в городе Павлодар проводят лыжные соревнования памяти Марины Благодатской. Трагедия в татарском овраге стала самым громким, но не единственным чрезвычайным происшествием той морозной зимы. В разных регионах СССР также происходили несчастные случаи, прямо или косвенно связанные с экстремальным холодом. В Сибири и на севере были случаи, когда люди насмерть замерзали на трассах в сломавшихся машинах. В городах некоторые жильцы отравились угарным газом, пытаясь обогреться газовыми плитами при закрытых окнах. Поступали в больницы и десятки обмороженных - медики спасали людям руки, ноги, а порой и жизни ценой ампутаций. Ещё одно ЧП едва не обернулось техногенной катастрофой: авария на Белоярской АЭС в Свердловской области. Ночью 30 декабря на Урале температура опустилась ниже -45 °C, и на втором энергоблоке Белоярской атомной станции в результате мороза лопнуло фланцевое соединение маслопровода. Мороз вывел из строя второй блок Белоярской АЭС. Масло вырвалось в машинный зал и сразу вспыхнуло. Пожар бушевал 12-ть часов, обесточив системы управления реактором. Лишь чудом и героическими усилиями пожарных его удалось потушить без ядерных последствий. В результате инцидента никто не погиб, но сам энергоблок затем восстанавливали полгода. Эта история стала напоминанием, что экстремальная погода может угрожать не только людям, но и критически важным объектам, требуя особой осторожности и подготовки. Помимо прямого ущерба людям и инфраструктуре, морозы 1978/1979 нанесли чувствительный удар по природе и хозяйству. Пострадали сельскохозяйственные культуры и зелёные насаждения. В садах средней полосы вымерзли многолетние плодовые деревья: тысячами гибли яблони, груши, вишни, сливы. Не пережили зиму и многие ягодные кустарники: особенно сильно пострадали малина и крыжовник. 1979 год выдался скудным на фрукты - по всей стране отмечался дефицит привычного урожая, что сказалось и на планах заготовок, и на ценах в магазинах. Лесам аномальные морозы тоже принесли ущерб. В ряде регионов наблюдалось редкое явление - растрескивание древесины от глубокого промерзания. В Татарии, например, свидетели вспоминали, как в ту ночь с треском лопались могучие дубы прямо в лесу. Ровный громкий хлопок, похожий на выстрел из ружья, раздавался среди ночной тайги - это ствол дуба трещиной расходился вдоль волокон. Многие деревья потом долго болели, некоторые засохли. Экономика регионов также понесла убытки. Восстановление теплоснабжения, ремонт порванных труб и поврежденных коммуникаций требовали огромных ресурсов. Зима 1979 года стала настоящим испытанием не только для людей, но и для всей системы. Особенно тяжело пришлось энергетикам и коммунальным службам - они работали на пределе, заделывая прорывы теплотрасс, запускаю замёрзшие котельные и спасая целые районы от промерзания. Мороз словно высветил все слабые места: старые трубы не выдерживали, запасы топлива таяли на глазах, а многие дома оказались попросту не готовы к такому холоду. Но зима дала важный урок - и этот урок услышали. Память о той зиме жива до сих пор - и в архивных сводках метеослужбы, и в рассказах очевидцев. «Смертельный мороз» - так спустя годы окрестили ту зимнюю напасть журналисты, подчеркивая ее жестокость. Однако, несмотря на все беды, которые принесли морозы, они же показали и лучшие качества людей: мужество, солидарность и готовность помочь ближнему в беде. Память об этих событиях живет, а значит - холод тех лет послужил предупреждением и уроком для будущих поколений.

___________________

Конец декабря 1978 года стал для миллионов людей не просто неожиданно холодным - он стал по-настоящему пугающим. Зима, к которой все привыкли, вдруг превратилась в суровую стихию. На улицах - леденящий ветер, в окнах - толстый слой инея, в домах - промерзшие батареи. В некоторых местах температура падала ниже -50 °C. Люди вспоминают: на улице нельзя было вдохнуть полной грудью - мороз обжигал лёгкие, ресницы моментально склеивались, а волосы на шапке покрывались коркой инея. В такие дни никто уже не думал о новогодних ёлках, подарках и шампанском. Главное было - согреться, выжить, дождаться оттепели. Позже метеорологи скажут: случилось редчайшее явление - мощный арктический антициклон, сформировавшийся над Карским морем, погнал ультрахолодный воздух прямо на юг. Этот поток, который специалисты назвали «ультраполярным вторжением», обрушился на европейскую часть СССР, укрыв её ледяным куполом. Таких морозов, по их словам, не бывает чаще одного раза в 50-70 лет. Поэт Эдуард Асадов сравнивал декабрь 1978 года с самыми страшными зимами начала 40-х, когда страна уже переживала подобный холод на фоне войны. Но и те морозы, как признавали старожилы, были не столь коварными. Мороз конца 78-го оказался беспощадным. Зиму 1978/1979 недаром называют одной из самых холодных за весь советский период. Рекордные морозы ударили сразу в нескольких регионах Советского Союза. К 30-31 декабря 1978 года температурные минимумы фиксировались от Русского Севера до Поволжья. В Архангельске столбик термометра опустился до - 43,2 °C, а в глубине Архангельской области местами было ещё холоднее. На севере Коми АССР морозы достигали -50…-51 °C. В Ленинграде 30 декабря 1978 года зарегистрировали -34,7 °C - столь низкой температуры в декабре не бывало со времен основания регулярных наблюдений (это рекорд с 1722 года). В Москве к утру 30 декабря похолодало до -37,2 °C (местами по Подмосковью до -42…-45 °C). Жители Урала и Татарии услышали по радио, что у них за окном около -48 °C. А самая лютая стужа накрыла приполярные области: в деревне Усть-Щугер на северо-востоке Коми была зафиксирована невероятная температура -58,1 °C. Хронология событий развивалась стремительно. Еще в середине декабря 1978-го ударили первые морозы, но вполне обыкновенные. К 28 декабря, с приходом арктического антициклона, началось резкое падение температур. К счастью, похолодание оказалось относительно кратким. Уже 1 января 1979 года жители столиц заметили смягчение морозца - дневная температура начала повышаться. Тем не менее, короткий десятидневный «ледниковый период» успел натворить немало бед, о которых страна узнавала уже после праздников. Столь экстремальное похолодание тяжело ударило по городской инфраструктуре и привычному укладу жизни. Первыми не выдержали коммунальные сети. В попытках спасти положение коммунальные службы пытались повысить температуру теплоносителя в батареях, но это лишь усугубило ситуацию - ледяная вода и раскаленные трубы оказались плохим сочетанием. Во многих городах просто лопнули трубы центрального отопления, не выдержав перепада температур. В квартирах замерзшей воды не было ни тепла, ни горячей воды. В Москве и других крупных городах сразу несколько жилых кварталов остались без отопления; в отдельных районах столицы власти приняли решение эвакуировать жителей из промерзших многоэтажек. Например, в Ульяновске в новогоднюю ночь произошел настоящий коллапс отопления - батареи массово треснули, и целая улица превратилась в сплошной каток из вытекшего и тут же замерзшего кипятка. Работа транспорта также нарушилась. Мороз поставил на паузу обычную жизнь: из-за обледенения и отказа техники останавливались трамваи и поезда. На улицах многих городов можно было увидеть замерзшие троллейбусы. В некоторых местах от холода ломались рельсы и рвались провода - так, пассажиры поезда Москва–Ульяновск в ту ночь добрались до пункта назначения с задержкой почти в сутки, пережив по пути разрыв железнодорожных рельсов и обрывы линий электропередачи. Автобусы и машины тоже страдали: на сильном морозе отказывали тормоза, замерзало топливо. Милиционерам даже приходилось патрулировать улицы и подвозить замерзающих прохожих - очевидцы вспоминали, что сотрудники ГАИ останавливались у автобусных остановок и подбирали людей в попутные машины, чтобы никто долго не стоял на ледяном ветру. Быт и повседневные привычки в этих условиях резко изменились. По телевизору дикторы просили родителей не выпускать детей на улицу без надобности, а по радио звучали призывы не злоупотреблять алкоголем в новогоднюю ночь. Однако праздничные выходные никто официально не отменял - большинство людей продолжали ходить на работу и учёбу, хотя в некоторых регионах отменяли занятия в школах и сокращали рабочий день. На улицу люди выходили только закутавшись до глаз. «Пока дойдёшь до остановки - всё в инее: и ресницы, и брови, и шапка», - шутили потом москвичи. В квартирах температура порой опускалась до едва положительных значений. Жильцы надевали на себя по несколько слоёв одежды и даже дома сидели в валенках и шубах. Для сохранения тепла окна и двери занавешивали коврами и одеялами. Тем не менее жить приходилось при морозе и внутри домов - по воспоминаниям писателя Владимира Крупина, в те дни «трубы и батареи даже не теплятся, сидим в валенках и шубах», а изморозь покрывала стены изнутри. Люди были изобретательны: включали газовые плиты и духовки, грелись у электрических каминов - несмотря на угрозу отравления угарным газом и перегрузки электросетей. В итоге некоторые квартиры действительно заискрили проводкой, а кто-то от удушья газом пополнил печальную статистику жертв той зимы (официально такие случаи не афишировались, но очевидцы вспоминали и подобные трагедии). Холод затронул даже праздничные атрибуты и торговлю. Многие советские семьи в новогоднюю ночь вынуждены были чокаться не охлажденным, а буквально ледяным шампанским. На опустевших прилавках магазинов не хватало привычных напитков: бутылки с лимонадом, ситро и шампанским, хранившиеся на складах, одна за другой лопались от перемерзания. В некоторых булочных в первые дни января не оказалось хлеба – сбои транспорта и холода сорвали поставки муки и выпечку. «Морозы, каких, говорят, в Москве под Новый год ещё не бывало, – все жалуются, что мёрзнут; у кого-то пропал свет, у кого-то лопнули трубы», – записал в дневнике 31 декабря писатель Марк Харитонов. Аномальный мороз конца 1978 года не обошёлся без человеческих жертв, но одновременно эти события породили немало примеров настоящего героизма. Самой громкой стала история группы школьников из Павлодара (Казахская ССР), отправившихся в те дни в лыжный поход по Поволжью. Двадцать юных туристов (учащиеся 7-10-х классов) под руководством учительницы физкультуры Алевтины Кольцовой прибыли в Тетюшский район Татарии 29 декабря 1978 года. Целью ребят было пройти на лыжах около 120 километров вниз по замёрзшей Волге - «по ленинским местам» от города Тетюши до Казани. Первый день похода не предвещал беды: стояла обычная зимняя погода, группа переночевала в школе города Тетюши, полная энтузиазма отправиться в путь с утра. Но 30 декабря ударил тот самый морозный удар: после полудня резко похолодало, поднялся сильный ветер, и дети в открытой волжской степи быстро начали замерзать. Поняв смертельную опасность, руководительница решила отправить за помощью самых крепких. Два подростка отправились обратно в Тетюши, обещав привести подмогу. Спасение, к счастью, не заставило себя ждать. Утром 30 декабря местный тракторист, спустившись к берегу Волги за дровами, заметил двух окоченевших мальчишек и узнал от них о замерзающем отряде детей на реке. Тракторист немедленно сообщил в районный отдел милиции. На поиски школьников выехали участковый инспектор Александр Шлячков и его напарник Евгений Торгашов – на служебном снегоходе «Буран», захватив с собой запас тёплой одежды. Когда милиционеры выехали на бескрайнее белое пространство Волги, было уже под вечер, мороз крепчал к -40 °C, и едва виднелись силуэты людей. Шлячков позже вспоминал, как один из найденных мальчиков, оцепенев от холода, лишь смог прошептать: «Дяденька, спасите...» - пальцы ребенка уже не сгибались, чтобы надеть варежки. По льду были разбросаны остальные участники группы - кто лежал без сил прямо на снегу, кто пытался идти дальше. Милиционеры действовали решительно. Решив, что на крутой высокий берег сейчас не выбраться, они переправили ребят в небольшой овраг у берега, где не было пронизывающего ветра. Там на снегу быстро собрали хворост и разожгли большой костёр, вокруг которого постепенно согревали и собирали всех обессиленных детей. На помощь вскоре прибыли и другие местные - руководители района, фельдшер с медикаментами, жители ближайшего села. Детей напоили горячим чаем, укутали в спасённые спальники и одеяла. Один за другим всех пострадавших перенесли к технике, сумев спустить в овраг даже тракторы. Казалось, трагедии удалось избежать... Но, к сожалению, спасти удалось не всех. Последними с ледяной реки вынесли учительницу Кольцову и 13-летнюю девочку Марину Благодатскую - самую младшую участницу похода. Ребята позже рассказывали, что эта девочка до последнего поддерживала остальных, отдала товарищу свою тёплую куртку, когда у того промокли ноги. Увы, организм подростка не выдержал: Марина Благодатская скончалась от переохлаждения, не дождавшись эвакуации в больницу. Её гибель потрясла всех участников тех событий. Позже Марину посмертно представили к ряду государственных наград за мужество, а в городе Павлодар проводят лыжные соревнования памяти Марины Благодатской. Трагедия в татарском овраге стала самым громким, но не единственным чрезвычайным происшествием той морозной зимы. В разных регионах СССР также происходили несчастные случаи, прямо или косвенно связанные с экстремальным холодом. В Сибири и на севере были случаи, когда люди насмерть замерзали на трассах в сломавшихся машинах. В городах некоторые жильцы отравились угарным газом, пытаясь обогреться газовыми плитами при закрытых окнах. Поступали в больницы и десятки обмороженных - медики спасали людям руки, ноги, а порой и жизни ценой ампутаций. Ещё одно ЧП едва не обернулось техногенной катастрофой: авария на Белоярской АЭС в Свердловской области. Ночью 30 декабря на Урале температура опустилась ниже -45 °C, и на втором энергоблоке Белоярской атомной станции в результате мороза лопнуло фланцевое соединение маслопровода. Мороз вывел из строя второй блок Белоярской АЭС. Масло вырвалось в машинный зал и сразу вспыхнуло. Пожар бушевал 12-ть часов, обесточив системы управления реактором. Лишь чудом и героическими усилиями пожарных его удалось потушить без ядерных последствий. В результате инцидента никто не погиб, но сам энергоблок затем восстанавливали полгода. Эта история стала напоминанием, что экстремальная погода может угрожать не только людям, но и критически важным объектам, требуя особой осторожности и подготовки. Помимо прямого ущерба людям и инфраструктуре, морозы 1978/1979 нанесли чувствительный удар по природе и хозяйству. Пострадали сельскохозяйственные культуры и зелёные насаждения. В садах средней полосы вымерзли многолетние плодовые деревья: тысячами гибли яблони, груши, вишни, сливы. Не пережили зиму и многие ягодные кустарники: особенно сильно пострадали малина и крыжовник. 1979 год выдался скудным на фрукты - по всей стране отмечался дефицит привычного урожая, что сказалось и на планах заготовок, и на ценах в магазинах. Лесам аномальные морозы тоже принесли ущерб. В ряде регионов наблюдалось редкое явление - растрескивание древесины от глубокого промерзания. В Татарии, например, свидетели вспоминали, как в ту ночь с треском лопались могучие дубы прямо в лесу. Ровный громкий хлопок, похожий на выстрел из ружья, раздавался среди ночной тайги - это ствол дуба трещиной расходился вдоль волокон. Многие деревья потом долго болели, некоторые засохли. Экономика регионов также понесла убытки. Восстановление теплоснабжения, ремонт порванных труб и поврежденных коммуникаций требовали огромных ресурсов. Зима 1979 года стала настоящим испытанием не только для людей, но и для всей системы. Особенно тяжело пришлось энергетикам и коммунальным службам - они работали на пределе, заделывая прорывы теплотрасс, запускаю замёрзшие котельные и спасая целые районы от промерзания. Мороз словно высветил все слабые места: старые трубы не выдерживали, запасы топлива таяли на глазах, а многие дома оказались попросту не готовы к такому холоду. Но зима дала важный урок - и этот урок услышали. Память о той зиме жива до сих пор - и в архивных сводках метеослужбы, и в рассказах очевидцев. «Смертельный мороз» - так спустя годы окрестили ту зимнюю напасть журналисты, подчеркивая ее жестокость. Однако, несмотря на все беды, которые принесли морозы, они же показали и лучшие качества людей: мужество, солидарность и готовность помочь ближнему в беде. Память об этих событиях живет, а значит - холод тех лет послужил предупреждением и уроком для будущих поколений.