Поёт Александр Вертинский - (Зап.: 1951-1957гг.)

Запись с грампластинки Всесоюзной студии звукозаписи «Мелодия» - Поёт Александр Вертинский.

Записи из концертных залов 1951-1957 гг., партия фортепиано - Михаил Б. Брохес.

- (1) - «В нашей комнате», слова - В. Рождественский.

- (2) - «Маленькая балерина», слова - Н. Грушко и А. Вертинский

- (3) - «Фея», слова - М. Горький.

- (4) - «Откровенный разговор», слова С.В. Смирнов и А. Вертинский.

- (5) - «Ворчливая лесенка», слова - А. Вертинский.

- (6) - «Танго «Магнолия»», слова - А. Вертинский.

- (7) - «Дорогая пропажа», слова - М. Волин и А. Вертинский, музыка - А. Вертинский.

Архивные записи разных лет. Записи реставрированы звукооператором Николаем Морозовым.

- (1) - «Наши встречи», слова - В. Кривич.

- (2) - «Девочка у моря», слова - И. Новиков.

- (3) - «Снился мне сад», старинный романс

- (4) - «Попугай Флобер», слова - А. Вертинский.

- (5) - «Буйный ветер», слова - А. Блок.

- (6) - «Сероглазый король», слова А. Ахматова.

- (7) - «Песенка о трех пажах», слова - Тэффи.

- (8) - «Моя звезда», слова - И. Анненский.

музыка - Александр Вертинский, Борис Борисов (3)

Александр Николаевич Вертинский (9 [21] марта 1889г., г. Киев - 21 мая 1957г., г. Ленинград) - русский и советский эстрадный артист, киноактёр, композитор, поэт и певец, кумир эстрады первой половины XX века, лауреат Сталинской премии II степени (1951). Отец театральных актрис Марианны и Анастасии Вертинских.

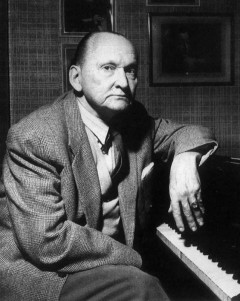

Иллюстрации:

А.Вертинский

P. S.:

Первые громкие успехи Александра Вертинского относятся к 1913-1914 годам. Юноша, пытавшийся стать драматическим актером, пробовавший писать стихотворения и рассказы и даже печатавший свои литературные опыты в киевских газетах и журналах, вдруг начал выступать в концертах с песенками собственного сочинения и быстро прославился. Никто не думал тогда, что успех Вертинского окажется длительным. Но постепенно его песенки завоевывали все большую популярность. Перед началом первой мировой войны и в годы войны Вертинский давал уже сольные концерты и гастролировал в крупнейших городах России. Слава его ширилась. Настроения, которыми окрашены были «ариетки» Вертинского, оказывались созвучными настроениям его аудитории. Вертинский был совершенно чужд казенному патриотическому воодушевлению и бодряческому духу, которым пытались заразить своих читателей тогдашние верноподданнические газеты. Его песни звучали меланхолично, томно и мечтательно. Подлинной находкой молодого певца явилась необычная форма «ариетки»: маленькие песенки обладали сюжетной законченностью новеллы, сжато и выразительно рассказывали о судьбах сбившихся с пути девушек, о их ненадежных и случайных спутниках, о жестокости больших городов и неизбежности гибели. Мотивы обреченности, покорности судьбе сливались с мечтами о какой-то иной, незнаемой, далекой и красивой жизни. Безрадостной и серой современности противопоставлялась пышная и многоцветная экзотика: «лиловые негры», попугаи, «плачущие по-французски», маленькие креольчики, роскошные яхты и «притоны Сан-Франциско» пленяли воображение слушателей. Пленяла их и манера Вертинского. Он тогда выступал в костюме Пьеро, с набеленным лицом, резко подведенными бровями и умел быть одновременно и грустным, и ироничным, и мечтательным, и насмешливым. Писатель Юрий Олеша впоследствии вспоминал: «Это было оригинально и производило чарующее впечатление». После Октября Вертинский эмигрировал. Это была трагическая ошибка, и очень скоро Вертинский ее осознал. Чувство отрешенности от Родины стало мучительным. Тоска по России, покинутой и недоступной, придала искусству Вертинского небывалую прежде силу, выразительность и глубину. Что бы ни пел Вертинский, он оставался самим собой, не подчиняясь ни сильной индивидуальности избранного автора, ни традициям того или иного песенного жанра. В каждом из этих миров он находил свой уголок, свои темы, свои краски. Чаще всего он пел свои собственные песни - такие, как «Танго «Магнолия», «Мадам, уже падают листья». Вертинский давал концерты в Париже и в Варшаве, в Нью-Йорке и в Шанхае. Он пел в концертных залах, во всевозможных кабаре, а в трудные времена - и в ресторанах. Русская эмигрантская публика обычно встречала Вертинского восторженно. Но уже в 1935 году он впервые исполнил песню, которую вся эмиграция восприняла как оскорбление:

Проплываем океаны.

Бороздим материки

И несем в чужие страны

Чувство русское тоски...

И пора уже сознаться.

Что напрасен дальний путь...

Подавляющее большинство эмигрантов тогда ещё в этом сознаваться не хотело. Слова Вертинского о покинутой Родине, которая «цветёт и зреет, возрожденная в огне, и простит и пожалеет и о вас, и обо мне», были восприняты как предательские. К тому же стало известно, что певец обращался к советским дипломатическим представителям с просьбой разрешить ему возвращение в СССР. Белоэмигрантские газеты объявили Вертинского «большевистским наёмником», писали, что он «продался красным». Но Вертинского это не смутило. В годы Великой Отечественной войны он с гордостью и восхищением воспевал героизм советских солдат, а в 1943 году ему разрешено было вернуться на Родину. Начался новый, вероятно, самый счастливый период концертной деятельности Вертинского. С изумлением он убедился в том, что Родина его не забыла, что пока он вёл горестную, скитальческую жизнь за рубежом, его песни в старых граммофонных записях продолжали звучать. Пришло время новой славы Вертинского, время концертов в переполненных залах, нового удивительного знакомства с отечеством: нередко ему доводилось выступать в огромных городах, которых не было на карте в тот год, когда он покидал Россию. Новый мир, ранее ему неизвестный, восторженно принимал певца. По собственным словам, он ощутил себя «птицей, что устала петь в чужом краю и, вернувшись, вдруг узнала родину свою». Даже самых искушенных слушателей Вертинский восхищал законченностью отделки каждой песни, виртуозностью и элегантной лаконичностью ее интонационной и пластической партитуры. Ныне сохранился в записях только голос Вертинского, и навсегда исчезло его уникальное пластическое мастерство. Голос теперь как бы отделился от фигуры артиста, высокой, гибкой, от его длинных выразительных рук, от его лица - надменного или нежного, саркастического или трагического. Сегодняшние слушатели должны будут поверить нам на слово, что вся внешняя форма выступлений Вертинского являла собой воплощение и своего рода квинтэссенцию артистичности, что он умел одним движением руки - резким и быстрым - вдруг показать всего человека, рукой «сыграть» гнев, презрение, гордость, покорность судьбе. Но тем не менее искусство Вертинского живет и будет жить в модуляциях голоса - насмешливого или надменного, капризного или холодного, льющегося легко и плавно и вдруг переходящего в резко скандированный речитатив, то нежного, то ироничного, то простодушно-весёлого, бравого, удалого, но всегда, неизменно блестяще отшлифованного, восхищающего высокой поэтичностью фразировки и почти неправдоподобной легкостью самых рискованных контрастов и переходов. В этом умении будто шутя играть сменой настроений, легко балансировать между кокетливой позой и естественностью осанки, между искусственностью манеры и подлинностью искусства - весь Вертинский, все обаяние его грациозного дара. - К. Рудницкий -

Записи из концертных залов 1951-1957 гг., партия фортепиано - Михаил Б. Брохес.

- (1) - «В нашей комнате», слова - В. Рождественский.

- (2) - «Маленькая балерина», слова - Н. Грушко и А. Вертинский

- (3) - «Фея», слова - М. Горький.

- (4) - «Откровенный разговор», слова С.В. Смирнов и А. Вертинский.

- (5) - «Ворчливая лесенка», слова - А. Вертинский.

- (6) - «Танго «Магнолия»», слова - А. Вертинский.

- (7) - «Дорогая пропажа», слова - М. Волин и А. Вертинский, музыка - А. Вертинский.

Архивные записи разных лет. Записи реставрированы звукооператором Николаем Морозовым.

- (1) - «Наши встречи», слова - В. Кривич.

- (2) - «Девочка у моря», слова - И. Новиков.

- (3) - «Снился мне сад», старинный романс

- (4) - «Попугай Флобер», слова - А. Вертинский.

- (5) - «Буйный ветер», слова - А. Блок.

- (6) - «Сероглазый король», слова А. Ахматова.

- (7) - «Песенка о трех пажах», слова - Тэффи.

- (8) - «Моя звезда», слова - И. Анненский.

музыка - Александр Вертинский, Борис Борисов (3)

Александр Николаевич Вертинский (9 [21] марта 1889г., г. Киев - 21 мая 1957г., г. Ленинград) - русский и советский эстрадный артист, киноактёр, композитор, поэт и певец, кумир эстрады первой половины XX века, лауреат Сталинской премии II степени (1951). Отец театральных актрис Марианны и Анастасии Вертинских.

Иллюстрации:

А.Вертинский

P. S.:

Первые громкие успехи Александра Вертинского относятся к 1913-1914 годам. Юноша, пытавшийся стать драматическим актером, пробовавший писать стихотворения и рассказы и даже печатавший свои литературные опыты в киевских газетах и журналах, вдруг начал выступать в концертах с песенками собственного сочинения и быстро прославился. Никто не думал тогда, что успех Вертинского окажется длительным. Но постепенно его песенки завоевывали все большую популярность. Перед началом первой мировой войны и в годы войны Вертинский давал уже сольные концерты и гастролировал в крупнейших городах России. Слава его ширилась. Настроения, которыми окрашены были «ариетки» Вертинского, оказывались созвучными настроениям его аудитории. Вертинский был совершенно чужд казенному патриотическому воодушевлению и бодряческому духу, которым пытались заразить своих читателей тогдашние верноподданнические газеты. Его песни звучали меланхолично, томно и мечтательно. Подлинной находкой молодого певца явилась необычная форма «ариетки»: маленькие песенки обладали сюжетной законченностью новеллы, сжато и выразительно рассказывали о судьбах сбившихся с пути девушек, о их ненадежных и случайных спутниках, о жестокости больших городов и неизбежности гибели. Мотивы обреченности, покорности судьбе сливались с мечтами о какой-то иной, незнаемой, далекой и красивой жизни. Безрадостной и серой современности противопоставлялась пышная и многоцветная экзотика: «лиловые негры», попугаи, «плачущие по-французски», маленькие креольчики, роскошные яхты и «притоны Сан-Франциско» пленяли воображение слушателей. Пленяла их и манера Вертинского. Он тогда выступал в костюме Пьеро, с набеленным лицом, резко подведенными бровями и умел быть одновременно и грустным, и ироничным, и мечтательным, и насмешливым. Писатель Юрий Олеша впоследствии вспоминал: «Это было оригинально и производило чарующее впечатление». После Октября Вертинский эмигрировал. Это была трагическая ошибка, и очень скоро Вертинский ее осознал. Чувство отрешенности от Родины стало мучительным. Тоска по России, покинутой и недоступной, придала искусству Вертинского небывалую прежде силу, выразительность и глубину. Что бы ни пел Вертинский, он оставался самим собой, не подчиняясь ни сильной индивидуальности избранного автора, ни традициям того или иного песенного жанра. В каждом из этих миров он находил свой уголок, свои темы, свои краски. Чаще всего он пел свои собственные песни - такие, как «Танго «Магнолия», «Мадам, уже падают листья». Вертинский давал концерты в Париже и в Варшаве, в Нью-Йорке и в Шанхае. Он пел в концертных залах, во всевозможных кабаре, а в трудные времена - и в ресторанах. Русская эмигрантская публика обычно встречала Вертинского восторженно. Но уже в 1935 году он впервые исполнил песню, которую вся эмиграция восприняла как оскорбление:

Проплываем океаны.

Бороздим материки

И несем в чужие страны

Чувство русское тоски...

И пора уже сознаться.

Что напрасен дальний путь...

Подавляющее большинство эмигрантов тогда ещё в этом сознаваться не хотело. Слова Вертинского о покинутой Родине, которая «цветёт и зреет, возрожденная в огне, и простит и пожалеет и о вас, и обо мне», были восприняты как предательские. К тому же стало известно, что певец обращался к советским дипломатическим представителям с просьбой разрешить ему возвращение в СССР. Белоэмигрантские газеты объявили Вертинского «большевистским наёмником», писали, что он «продался красным». Но Вертинского это не смутило. В годы Великой Отечественной войны он с гордостью и восхищением воспевал героизм советских солдат, а в 1943 году ему разрешено было вернуться на Родину. Начался новый, вероятно, самый счастливый период концертной деятельности Вертинского. С изумлением он убедился в том, что Родина его не забыла, что пока он вёл горестную, скитальческую жизнь за рубежом, его песни в старых граммофонных записях продолжали звучать. Пришло время новой славы Вертинского, время концертов в переполненных залах, нового удивительного знакомства с отечеством: нередко ему доводилось выступать в огромных городах, которых не было на карте в тот год, когда он покидал Россию. Новый мир, ранее ему неизвестный, восторженно принимал певца. По собственным словам, он ощутил себя «птицей, что устала петь в чужом краю и, вернувшись, вдруг узнала родину свою». Даже самых искушенных слушателей Вертинский восхищал законченностью отделки каждой песни, виртуозностью и элегантной лаконичностью ее интонационной и пластической партитуры. Ныне сохранился в записях только голос Вертинского, и навсегда исчезло его уникальное пластическое мастерство. Голос теперь как бы отделился от фигуры артиста, высокой, гибкой, от его длинных выразительных рук, от его лица - надменного или нежного, саркастического или трагического. Сегодняшние слушатели должны будут поверить нам на слово, что вся внешняя форма выступлений Вертинского являла собой воплощение и своего рода квинтэссенцию артистичности, что он умел одним движением руки - резким и быстрым - вдруг показать всего человека, рукой «сыграть» гнев, презрение, гордость, покорность судьбе. Но тем не менее искусство Вертинского живет и будет жить в модуляциях голоса - насмешливого или надменного, капризного или холодного, льющегося легко и плавно и вдруг переходящего в резко скандированный речитатив, то нежного, то ироничного, то простодушно-весёлого, бравого, удалого, но всегда, неизменно блестяще отшлифованного, восхищающего высокой поэтичностью фразировки и почти неправдоподобной легкостью самых рискованных контрастов и переходов. В этом умении будто шутя играть сменой настроений, легко балансировать между кокетливой позой и естественностью осанки, между искусственностью манеры и подлинностью искусства - весь Вертинский, все обаяние его грациозного дара. - К. Рудницкий -